top of page

Multi-cultural Communicator, Writer, Researcher and Consultant.

Publication

搜尋

文化中立與社會正義的論戰

初刊於《藝術家》2020年10月 #545 過去幾個月波瀾攪動,美國警方一起起具種族針對性的過當執法,造成無可挽回的生命悲劇,黑權社會運動「#BlackLivesMatter」引起全球響應,不僅直指歐美文明建立在帝國主義與殖民剝削的黑歷史,更揭露後資本世界根植於歧視的種種差...

情慾與身體的解放與書寫

上個世紀60年代的女性藝術家們將身體視為戰場,通過偶發表演(happening)等行為,掌握身體主導權,反抗父權的凝視,進而奪回對於女性情慾的書寫方式。

文化社會責任:紓困的想像

面對疫情對於商業慣例根本性的衝擊和變革,各界無不期望將這次的經濟大亂,轉為重整產業體質的契機。在解除封關之際,本文嘗試梳理歐美藝文紓困方案與相關爭議所照見的核心辯論,期望通過這些辯論的爬梳,分探藝文產業特性、於公共政策中的定位以及藝術機構能夠肩負的社會角色。

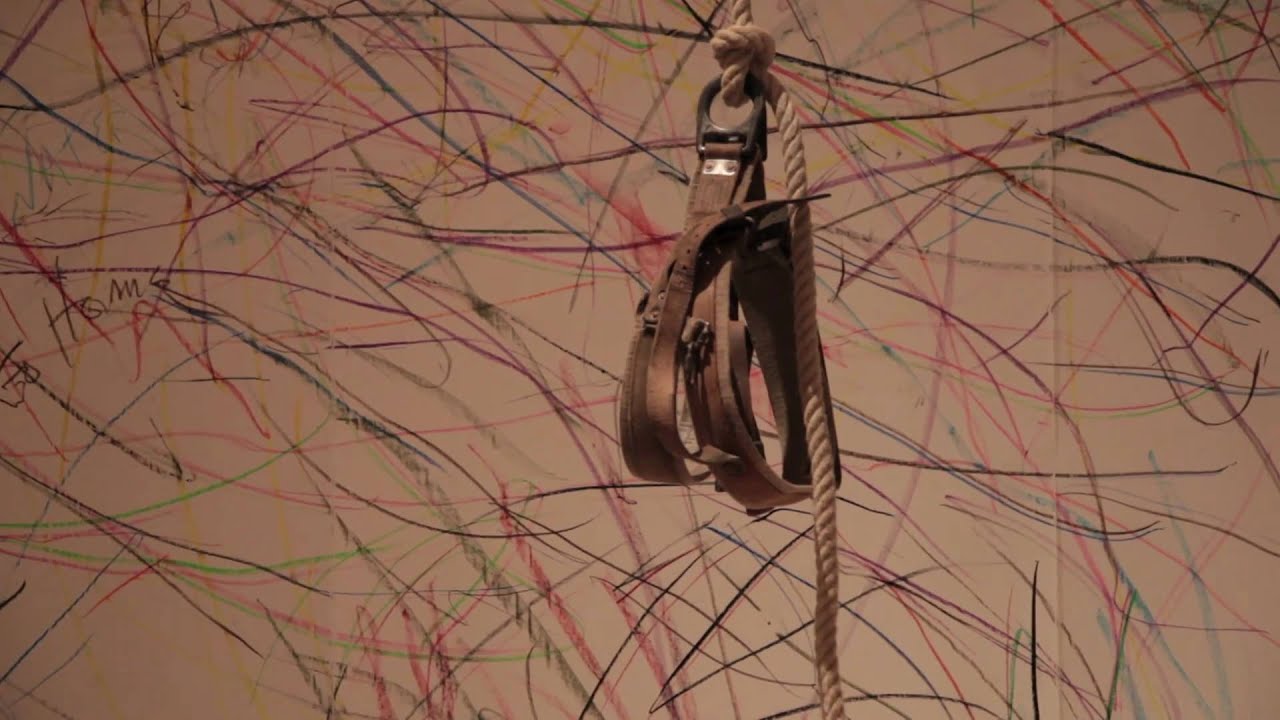

擺盪於自主與幻滅之間:Zoë Sheehan Saldaña「肯定有出路」(There Must Be Some Way Out of Here)

在疫情肆虐,重新書寫何謂常態的2020年,謝漢以固執的拓荒精神,經營起一塊彷彿隔絕於世的烏托邦,近乎自虐的自力更生,是對於資本主義深沉卻無望的反擊。推展到了極致的歇斯底里,成就了弔詭的崇高和浪漫,為荒誕的體驗擠出一抹黑色幽默。

宴飲與齋戒:近代歐洲的飲食藝術

一天的日常與飲食息息相關,百年前的歐洲更是如此,「宴飲與齋戒:歐洲15至18世紀飲食藝術」一展宛如一本全面的「主婦經」,道盡了一日由晨起到日落,一整天如何為了完善溫飽而張羅;展覽也彷似一方詳盡的曆書,側寫了春耕夏耘秋收冬藏的宇宙觀。

畢卡索與紙材

展覽的策劃照見藝術家不僅以紙材為畫布、基底的做法,更側寫了他如何通過各種包含撕、燒、摺疊等操作,進一步延展紙張的材料特性,給予二元平面以外的立體性格,適切地烘托出「紙」在畢卡索的創作之路上,如何輔助他發展出別具一格的觀點,並且再現世界的重要媒介。

系統邏輯:體制批判與覺醒文化鼻祖漢斯·哈克回顧展《一切相連》

以「體制批判」(institutional critique)令1970年代紐約第五大道美術館聞風喪膽的德國藝術家漢斯·哈克(Hans Haacke)可說是近年「覺醒文化」(woke culture)的始祖。

古根漢美術館實驗典藏展覽《藝術執照》

六個主題策劃適切捕捉了時代的脈動,一來反映了典藏品作為時代鏡像的經典定位,二來提綱挈領地抓出超越斷代限制的普世議題,也讓這檔實驗典藏展,將古根漢的機構歷史和收藏品味的沿革,由時光膠囊中解放。

歐普藝術教母布里奇特·萊利(Bridget Riley)

彷似經歷一場視覺的遊戲,雙眼快速在畫面上搜索,期望辨認出打破畫面規律的擾動元素,感知「觀看」作為一個「視覺動作」,所帶來最純粹的感官喜悅。

價值的悖論:克里斯杜洛斯·帕納依度(Christodoulos Panayiotou)《第二幕:島嶼》(Act II: The Island)一項偽考古提案

擅長以尋常的形式,為看似平凡的視覺意象注入異想天開的內容,盡其所能地攪亂了「符號––內容––價值」三者之間的對位關係,打亂事物內容與形式的對應鍊,向我們習以為常的「價值等式」提出終極的提問,斷裂的符號系統讓觀展體驗猶如走入一個歷史真空的異地。

反骨的啟示:被時代權威拒絕的威廉·布萊克(William Blake)

布萊克的一生,見證了權力、財富、階級、品味的重新分配,他的作品也成為社會動盪的縮影;他的一生以懷才不遇為註腳,持續碰撞這些轉型中的權威。

生態創傷後的藍圖?莫斯科車庫當代美術館《即將到來的世界:生態作為新政治2030-2100》

如同瑞士少女桑伯格的呼籲,展覽繼續針對那些已然服膺於環境保護主義的自由左翼知識分子傳遞福音,放送生態鉅變的受難影像,要求那些拒絕接受的異教徒,懺悔並皈依。展覽邀請在皈依之門外頭徘徊不進的人們,一起服下作為聖體與聖血的藝術,要求他們與環境保護這個新興信仰,訂下新世紀的盟約。

身體自主:醫療體系對身體的凝視與數位時代的永生

展覽揭開「完美的一生與良善健康的身體」底下,疾病如何打亂並形塑我們對自我的認知,推翻對於疾病與患者的刻板標籤,由病者的角度主導身體被觀看的方式,重新宣誓對於身體的主動權,積極建構願意被社會記憶的方式。

bottom of page